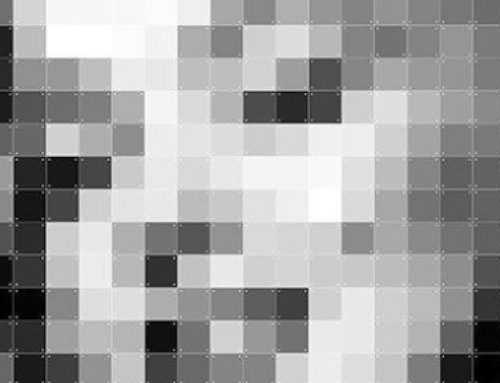

P. Campus est certes connu pour ces expériences participatives avec la vidéo dès les années 70 où il déclenche toute sorte de dissociations de l’image et de décalages perceptifs. En revanche peut-être moins percutante et moins captivante est une série toute récente de ses vidéographies à image numérique haute technologie qu’il commence en 2008. Dans cette série l’artiste filme des paysages neutres, réduits à l’essentiel, sans événement : des paysages marins, des zones urbaines modestes et des intérieurs semi-déserts. L’immobilisme ambiant s’adapterait plutôt à de la photographie, à une image fixe. L’artiste au contraire filme l’écoulement du temps dans un unique plan fixe, il capte les micromouvements involontaires du paysage quotidien. Car il nous révèle lui-même sa manière de procéder : « Je sais où je veux que la caméra soit posée, mais je n’ai aucune idée de ce qu’elle va capter. Une fois qu’elle est en place […] je m’éloigne de la caméra et je l’observe dans toute sa passivité » dit-il dans un texte dans le catalogue de bello naturae 2016. Cette image mouvante est abandonnée à elle-même, dans sa logique autonome et arbitraire. De plus les effets de mouvements sont doublement retardés, dans un premier temps parce que le déroulement de la vidéo se fait dans un léger ralenti, et dans un second temps parce que l’artiste décompose littéralement le champ de vision en renversant les propriétés elles-mêmes de l’image numérique, dans un processus disons « régressif », en produisant de la très basse définition par le grossissement à son degré maximal de l’unité optique de base à savoir le pixel. Comme pour nous illustrer un stade paléozoïque et ancestral de la vision, celle-ci est différée par le medium technologique : ici le medium est à la fois un enfouissement en lui-même dans un retour à son archè (le pixel), et l’obstacle ultime à une vision naturelle. Ainsi ces vidéographies jouent dans une trajectoire biaisée et ambivalente entre une technologie de pointe mais qui sert son stade primitif. Relevons également la question de la « graphie » : l’artiste opère une graphein, une « écriture » visuelle qui se greffe sur l’image objective de la caméra et qui la déforme, qui l’inscrit volontairement par un geste manuel, artisanal, entraînant avec lui l’épaisseur et l’opacité de l’intervention subjective sur la matière brute d’origine. Ainsi ces vidéographies offrent à notre oeil une substance optique en aplat qui se forme et se déforme constamment dans ces taches cubiques de couleurs dont la luminosité varie par tremblement.

Voici donc qu’ au sein de l’univers technologique le plus sophistiqué, celui de la transparence, de la fluidité et de l’automatisme, (re)surgit la manualité retardante d’une écriture. Or cette résurgence du manuel produit un effet de miroir avec l’histoire de l’art : n’y a-t-il pas eu par le passé des peintres qui travaillaient leurs paysages par des taches de couleur, de petites touches de pinceau diffractées qui traduisaient les effets optiques de la lumière ? Quand nous sommes face à l’un de ces paysages de Peter Campus, notre mémoire est surprise par cette réminiscence historique d’un tableau de Monet ou de Pissarro qui affleure à la surface de notre conscience. Régression formelle, régression historique. Ainsi les

Impressionnistes peuvent être réinterprétés comme étant les ancêtres du numérique et comme

les premiers expérimentateurs concernant l’analyse technique picturale en elle-même. Le

pinceau devient l’ancêtre du pixel.

La démarche de l’artiste s’éploie dans cette dialectique bidirectionnelle d’un « archéomodernisme

» (Arnauld Pierre), dans un mouvement vers l’avant mais qui regarde à l’arrière,

de biais, telle la marche du crabe qui s’avance latéralement, ni de face, ni de dos.